こんにちは!株式会社スマートバンクで法務・コンプライアンス業務を担当している@sasuraikzです!

2024年11月12日に株式会社スマートバンクはシリーズBの資金調達をおこなったことを発表しました! これを記念して社員でアドベントカレンダーを開催しています。 こちらは株式会社スマートバンク Advent Calendar 2024の13日目の記事です。 昨日はマーケティングの土屋さんの「マーケターとして成果を出すN1分析の実践と活用」の記事をお届けしました。

さて、fintech企業においてはサービスを提供するにあたり法令理解、サービスのリスク分析、当局調整といったタスクを避けて進むことができません。 これらを如何に正確・迅速にこなせるかがリリース時期やfintech企業の成長そのものを左右します。 そして、私は株式会社スマートバンクで新規サービスの実装に携わることでこれらを短期間で完了することの難しさを実感しました。

私の役割は前職の行政当局での経験を基に上記のタスクを円滑に完了し、株式会社スマートバンクやその他fintech企業の事業をより速く、より前に進めることだと考えています。 今回はそんな考えのもとで取り組んだ以下の3点を紹介いたします。

- 法令データベースの作成

- マネロン・不正利用リスクが高まる場合のポイント作成

- 行政当局対応ToDoの作成

皆様のご参考になれば幸いです。

なお、私の前職での経験は以下リンクの入社エントリに記載していますのでご覧ください。

https://blog.smartbank.co.jp/entry/2024/09/20/100000

法令データベースの作成

入社したらすぐに作りたいと決めていたものです。前職が公務員である私はカルチャーギャップが大きく順応に時間がかかると想定していました。そんな状況でも速やかにアウトプットできると考えてのことです。

データベースは以下のように2つに区分して作成しています。

資金決済法関係(株式会社スマートバンクのようなキャッシュレス決済事業者を規制する法律)

※一部抜粋

犯罪収益移転防止法、個人情報保護法など(金融機関に広く関係する法律関係)

※一部抜粋

このデータベースを一番活用しているのは作成者である自分だと断言できます(笑)

そして、近い将来株式会社スマートバンクに法務・コンプライアンス担当として入社する皆様! キャッシュレス決済事業未経験でもご安心ください! 関係法令はしっかりとまとめてあります!

マネロン・不正利用リスクが高まる場合のポイント作成

fintech企業におけるサービス拡大とマネロン・不正利用リスクは表裏一体です。切り離して考えることはできません。

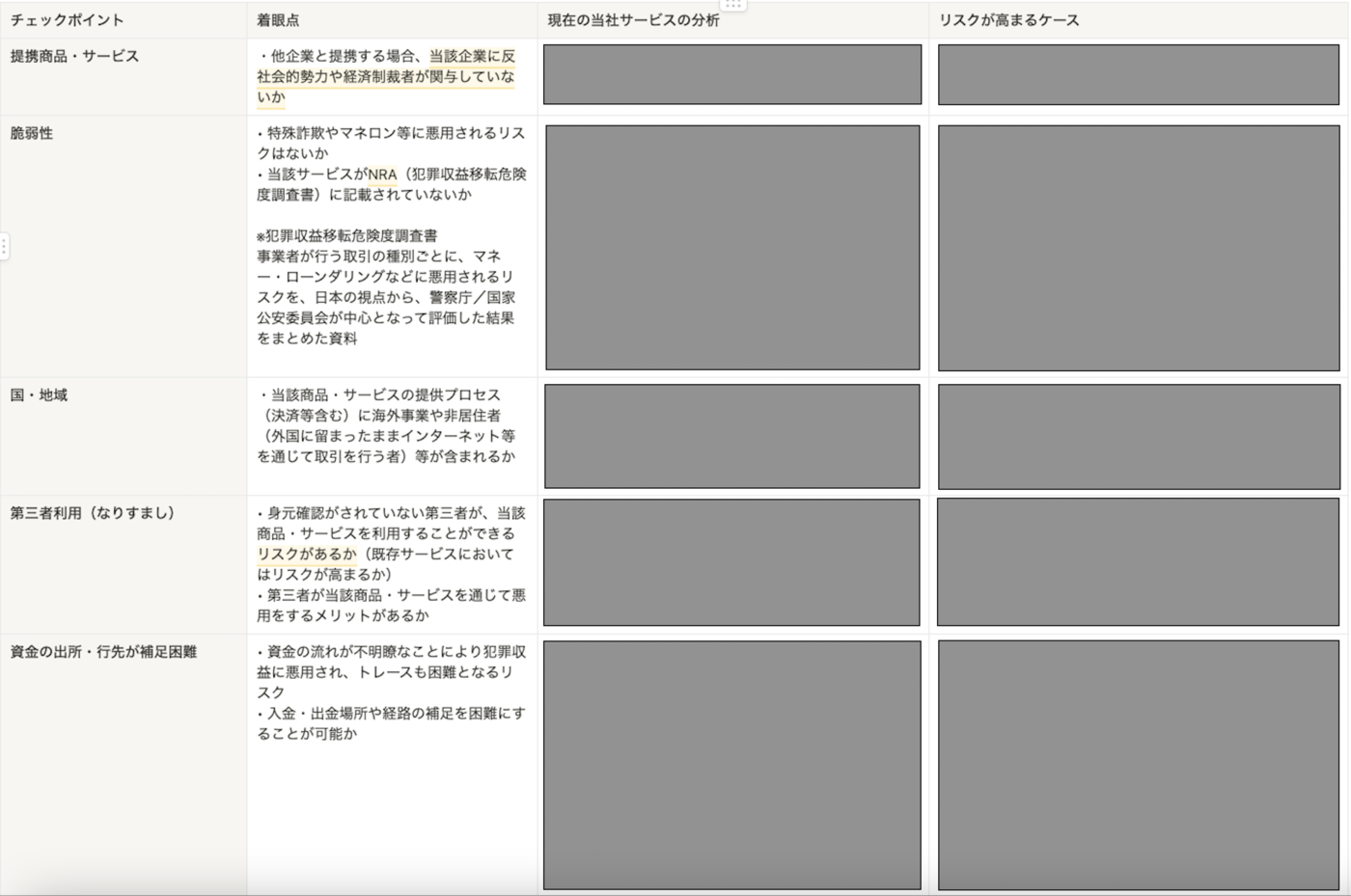

今後サービスを検討するにあたり、どのような着眼点でリスクを検討するのか、どのようなサービスを開始する(あるいは既存のサービスの変更を行う)ときにリスクが高まるのかを認識するためのチェックポイントを作成しました(一部抜粋)。

チェックポイントごとに「着眼点」→「現在の株式会社スマートバンクのサービスの分析」→「リスクが高まるケース」の3つの段階に区分してリスクを検討していく構成にしています。

当社の設定した基準は非公開とさせていただきますが、参考資料を元に一部のチェックポイントと着眼点を紹介します。

提携商品・サービス: 他企業と提携する場合、当該企業に反社会的勢力や経済制裁者が関与していないか

脆弱性: 特殊詐欺やマネロン等に悪用されるリスクはないか

第三者利用(なりすまし): 身元確認がされていない第三者が、当該商品・サービスを利用することができるリスクがあるか(既存サービスにおいてはリスクが高まるか)

資金の出所・行先が補足困難: 入金・出金場所や経路の補足を困難にすることが可能か

換金性: 法定通貨への換金、株式・証券、貴金属、宝石・美術品への交換が容易か

行政当局対応ToDoの作成

fintech企業は行政当局の登録を経たうえで、行政当局の監督のもとサービスを展開しています。そのため、新たにサービスを開始する場合や既存のサービスを変更する場合、事前に行政当局に説明・了承を得る必要があると考えています。

行政当局対応ToDoは私の当局での経験を踏まえて作成した、行政当局説明におけるフローになります。この場では、記載内容の一部を紹介させていただきます。

行政当局対応の大まかな流れ

- 行政当局へのサービス内容説明

- 行政当局からの質問事項への回答

- サービス開始(必要に応じて、行政当局へ変更届等の書類を提出)

Phase1 行政当局へのサービス内容説明

行政当局に、サービス内容の説明資料を送付します。説明内容は、例えば以下のような事項になります。

- サービスの概要

- サービスを開始する背景

- サービスリリース時期

- 法的見解

- 画面イメージ

- 不正利用対策

意識するポイント

- サービスの概要や狙いを、必要に応じて画面イメージや図を用いて説明する

- 文字だけだと意図が伝わりにくい

- サービス・やりたいことを整理して、資料を作成する

- 説明に矛盾が生じていると、説明工数が増える

- 法的見解に基づいた説明を行う

- 引用条文を示したうえで、説明する

- 印象論や感情論ではなく、法令で根拠を示して説明することが、当局の早期理解に繋がる

ちなみに、これらは行政当局説明だけでなく法律事務所等への相談においても意識するとよいです。

Phase2 行政当局からの質問事項への回答

Phase1で送付した説明資料に対して、行政当局から質問表が送付されます。行政当局の疑問点がなくなるまで、質問→回答→質問…のやりとりを繰り返します。通常であれば、全ての質問への説明が完了すれば、行政当局対応は終了となります。

行政当局は、資金決済法第1条に記載されている法の目的に則り利用者保護の観点を重視していることから、質問は利用者保護を踏まえたUI/UX、法的見解、不正利用対策といった点がメインになります。回答作成者は、社内の関係者と調整し、ビジネス観点と法的観点を踏まえた回答を作成することが求められます。

Phase3 行政当局説明完了後〜リリース前

説明完了後に何らかの変更があった場合、必要に応じて再度説明を行います。

Phase4 リリース後

リリース後の行政当局への報告はマストではありませんが、必要に応じて報告を行います。

また、変更届が必要になることがありますので、提出の要否や提出のタイミングは法令をチェックするか行政当局に確認してください。

紹介事項の取り組みの効果

サービスの検討速度の向上

法令やリスク分析におけるチェックポイントをまとめておくことで、確認が容易となり、検討速度が向上しています。

特に、リスク分析は新規サービスを想定したものはこれまでなかったので、検討の指針となっています。

また、全社員がアクセス可能な場所にドキュメントを作成していて、法務・コンプライアンスチームだけでなく、プロダクトサイドも企画段階で活用できます。

行政当局説明に係る質問数、時間の削減

近々リリースするサービスについても、行政当局対応ToDoを踏まえ説明を行っていますが、従前よりも少ない質問数と時間で承諾を得ています。

私の前職での経験上、質問表のやりとりは3〜4往復程度行うことが想定されますが、直近のやりとりは1往復あるいは2往復で終了しています。

説明においては、例えば利用申請から利用開始までの流れの説明において、画面イメージを使い視覚的に説明するといった工夫をしました!

最後に

ここまでブログを読んでくださりありがとうございました!

株式会社スマートバンクはサービスを現在の「家計管理アプリ」から生成AIを活用した「家計改善アプリ」へと進化させます!将来的にはAIアシスタントを通じて、使う・貯める・増やすのサイクルを一貫してサポートする仕組みを構築します!

今後にご期待ください!

株式会社スマートバンクでは、各ポジションにて積極的に採用を行っています。

特に法務・コンプライアンス業務に興味がある方!

株式会社スマートバンクのコンプライアンス業務の魅力について、じっくりとお話させていただきますので、カジュアル面談から始めてみませんか!

明日は人事のfurukyoさんの記事です。お楽しみに!