こんにちは、株式会社スマートバンクのマーケター、KoheiMurata(@kohey1221)です。B/43の新規会員増加が私のミッションです。

こんにちは、株式会社スマートバンクのマーケター、KoheiMurata(@kohey1221)です。B/43の新規会員増加が私のミッションです。

以前はSEOコンサルタントとして、マーケティング支援会社で働いていました。検索データを解析し、把握したユーザー情報に基づいて法人顧客のデジタル施策をサポートし、検索流入と売上の最大化に努めていました。

楽しい経験でしたが、株式会社スマートバンクと出会い、ユーザーの課題を深く分析する「Think N1」カルチャーやB/43の魅力に惹かれ、転職を決意しました。

株式会社スマートバンクでは、顧客の課題を深く理解し、魅力的なメッセージを考案。これを広告やクリエイティブに反映し、マーケティング施策を日々運用しています。

今回は、マーケターとクリエイターが連携し、成果を出すためのツール、Think N1シートの紹介を通じて、Think N1シートの必要性・作成方法・利用法について解説します。

こんな方におすすめ

- クリエイターと一緒に成果を出したいマーケター

- クリエイティブの依頼やフィードバックに自信が持てないマーケター

- 色んな施策に挑戦しているが上手く行かず、戦略を見直したいマーケター

- こんな方におすすめ

- そもそも「Think N1 シート」とは

- マーケターがThink N1シートを使う理由

- Think N1シートを作るうえで意識していること

- マーケターがクリエイターと成果を出すための「Think N1シート」の使い方

- 最後に

そもそも「Think N1 シート」とは

「Think N1 シート」は、新しいプロダクトや機能のWhyとWhatを定義するための設計書です。

詳細は弊社CXO takejuneさんの記事を読んでいただければと思いますが、プロダクト開発の文脈で「株式会社スマートバンクらしいプロダクトデザインプロセス」を誰でも実行できるようになることを目指して作られました。

マーケターがThink N1シートを使う理由

プロダクト開発に直接携わることが少ないマーケターが、なぜマーケティング文脈で「Think N1シート」を使うのか?

ここではマーケターである私が「Think N1シート」を活用する2つの理由についてご紹介します。

クリエイターがポテンシャルを最大限発揮するために

株式会社スマートバンクのマーケターはまず、「誰に」「何を」「どのように」伝えるのかといった戦略を策定します。次に具体的な施策を考えます。

通常、一人でマーケティング施策を完結させるのは難しいです。マーケティング戦略を練る人と、それに基づき「どのように伝えるか」をクリエイティブに考える人が協力し合います。

マーケターからの明確な情報提供は、彼らのパフォーマンスを最大化する鍵です。

特に、戦略的な方向性や、伝えたいメッセージが不明確だと、結果が得られにくくなります。また、仮説の検証や効果的なフィードバックが得られなくなります。

逆に、戦略がクリエイターにしっかり伝わっていれば、成果が出なかったとしても、仮説の検証と効果的な次のアクションが可能になります。

「Think N1シート」はマーケターとクリエイターを繋ぐツールとして便利です。これは「クリエイティブ・ブリーフ」のような役割を果たし、プロジェクト関係者と共通認識を築く助けとなります。

マーケター自身が戦略迷子にならないために

一方で、戦略を練るマーケターは、時々戦略がぶれたままクリエイターに依頼することがあります。トレンドの施策に興味が向かったり、KPI改善の方法を考えたりして、「誰に、何を、どのように伝えるか」という基本的な視点を見失いがちです。

私自身がそうでした。例えば、LP制作でワイヤーフレームを作り、デザイナーに依頼しましたが、頻繁に「目的は?」や「誰に何を伝えるか?」と質問されることがありました。

当時、「どこでどう伝えるか」を先に考え、基本的な視点を見失っていました。軸が定まっていない状態で小手先ばかり意識をしていて、クリエイターを不安にさせてしまう状態でした。

そこで、クリエイターに依頼する前に、戦略練りに時間を投資することを決意しました。世にある多くの方法を試し、試行錯誤したのですが、結果として私の場合「Think N1シート」が使い勝手がよく感じました。

Think N1シートを作るうえで意識していること

Think N1シートはマーケターが戦略を練るときに有用なツールです。Think N1シートのテンプレートは公開されており、「どうやって使うのか」も前述したtakejuneさんの記事にあるので、私からはマーケターとして意識している点をご紹介します。

書けるところから書く。100点は目指さなくていい。

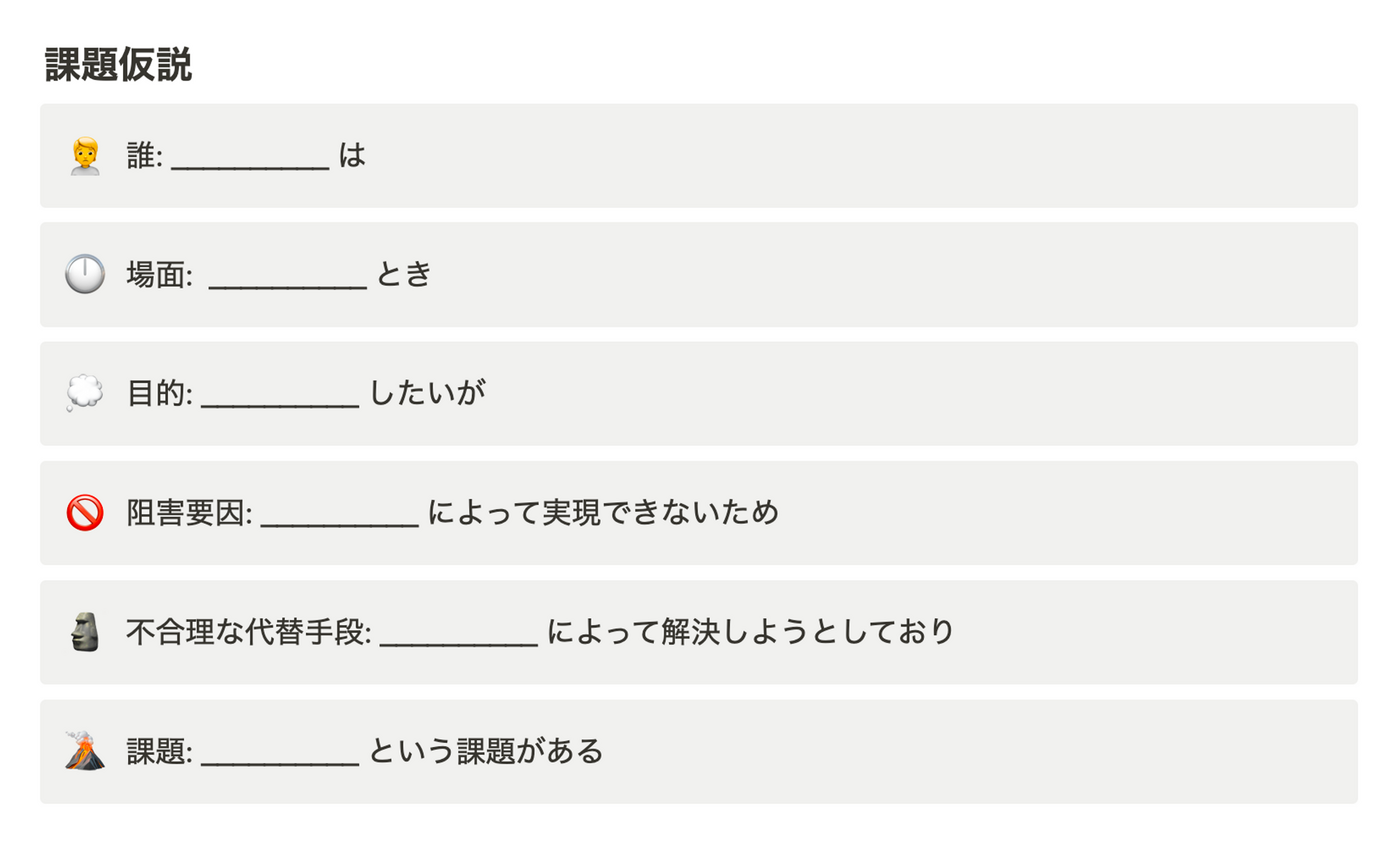

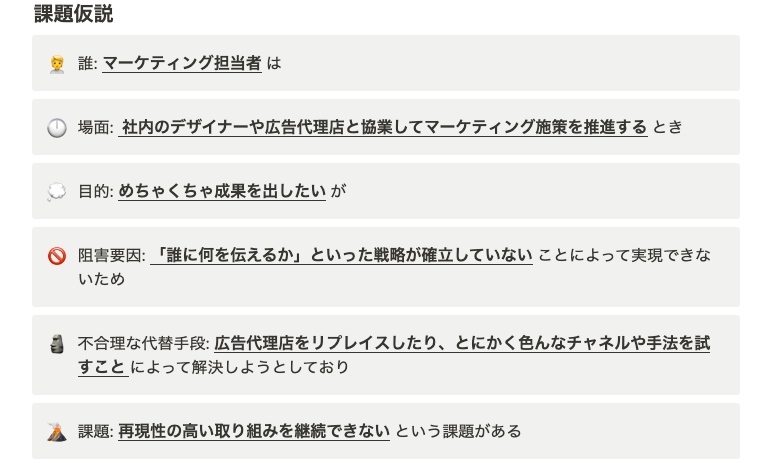

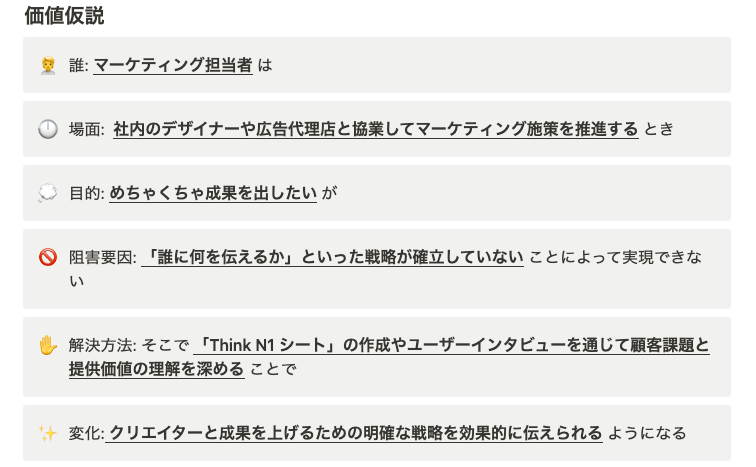

Think N1 シートでは大きく「課題仮説」「価値仮説」の2つに分けられますが、顧客課題やプロダクトが持つ提供価値に対する理解がないと書き進めることは困難です。

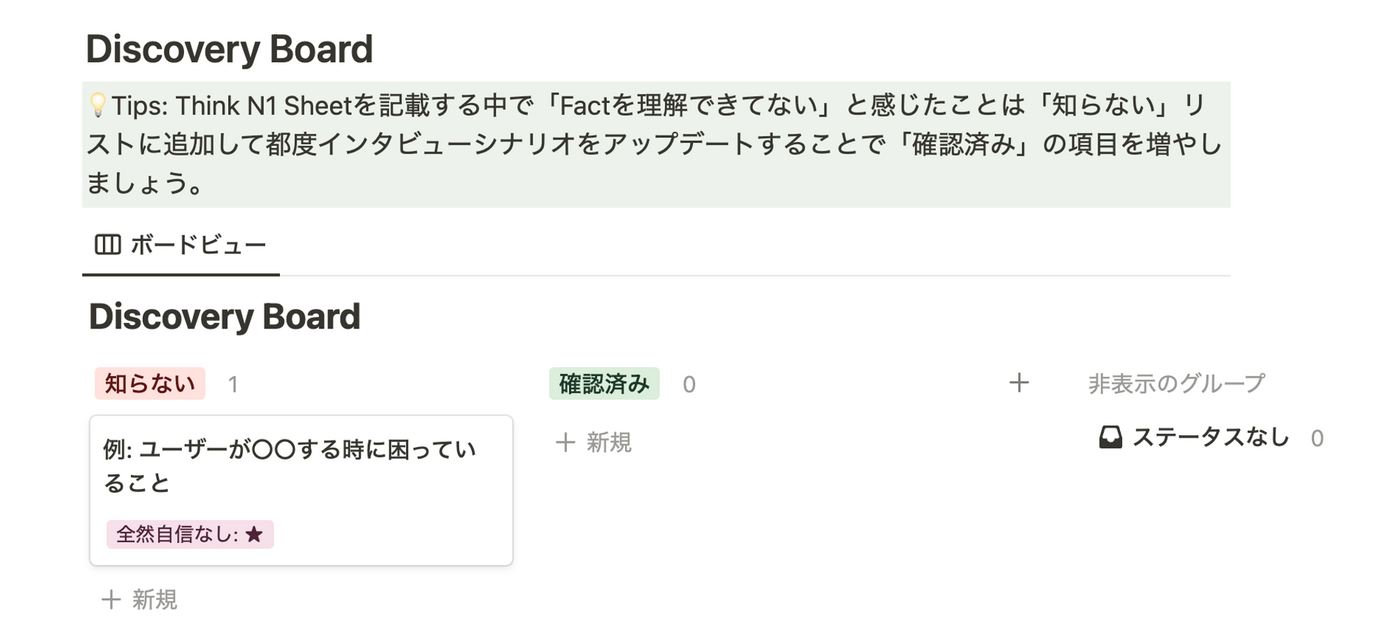

まずは書けるところから書き進めていき、社内外の文献を読み漁ってもわからない点を洗い出すことが重要です。私自身も自信をもって書けない瞬間がたびたび訪れます。そんなときは、施策を実施してから必要であれば書き換えてもよい、くらいに留めておくことも重要です。

いきなり100点を目指さなくて問題ないです。なぜなら、最初に書いたことはほぼ確実にどこか間違っているからです。

最初に書いたことはほぼ確実にどこか間違っている

Think N1 シートを書き始めた段階では全て仮説であり、検証はまだされていない状態です。アプローチしたいユーザー像やニーズのイメージはあるものの、確信を持って絞り込めていないことがほとんどです。

ここで重要となるのがユーザーインタビューです。特定のテーマ領域で、誰がどんな状況でどんな行動をとっているのか調査し、実際の課題と解決方法を明確にします。

私もそろそろ入社して1年が経ちますが、年間20回以上のインタビューに参加しました。自分が強く推していたアイデアが単なる思い込みであることや、機能の知名度と理解度のギャップなど、ショッキングな気づきを得ることが多々あります。

インタビューによって筋の悪いな施策アイデアに気付き、それを捨てる覚悟ができる点も、マーケターとしては魅力的に感じます。

存在する顧客課題は1つじゃない

Think N1シートを作成したり、ユーザーインタビューを実施したりすると、顧客課題は1つだけではないことが明らかになります。これらの課題は、何パターンかに分類可能です。

複数の顧客課題がある場合、それぞれにThink N1シートを作成します。異なる問題を抱える顧客には、異なるメッセージを届ける必要があるからです。

実際に、私が株式会社スマートバンクに入社した当初、B/43の利用者層は「支出管理に困っている人」をターゲットと考えていました。しかし、インタビューを通じ、「家計簿が続かない人」「家計簿はつけているけど、それでも取りこぼしがあって自分たちの支出把握が難しい人」など、異なる課題を抱える顧客が存在することを知りました。

異なる課題感を持つ人に同じメッセージを送ると、主張がぼやけ、目的の顧客に十分な価値を届けられません。

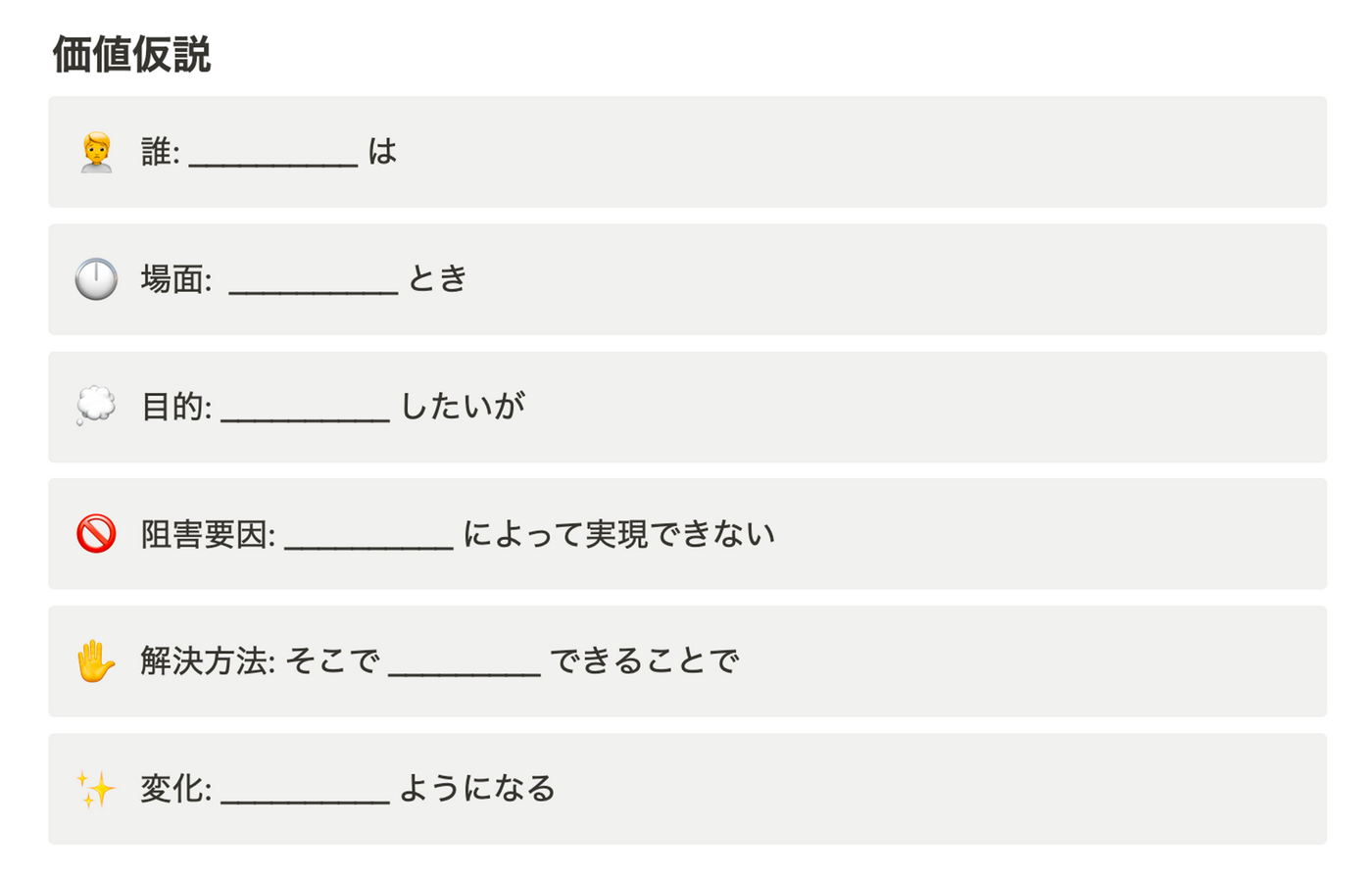

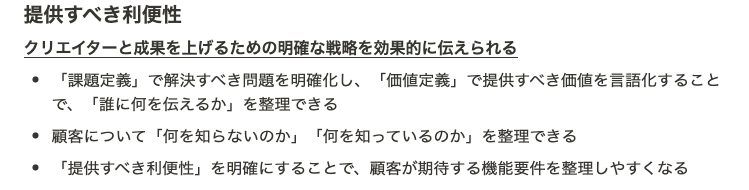

提案するサービス利用の先に待っている「変化」を想像する

顧客課題を明文化したら、「解決方法の提示」と「(解決方法の先に待っている)変化」を下記進めます。ここで特に重要なのは「(解決方法の先に待っている)変化」で、困ってる人たちがサービスを利用することで変化する最高状態を定義します。これはマーケティングの世界で「便益」や「ベネフィット」と表現したりもします。

提案するサービス利用の先に待っている「変化」を書き出してみると「自分たちのサービスでこうなったらいいな〜」と思う一方で「本当にそうなるか?」と自分でも信憑性に対して不安に思われると思います。

信憑性を確保するために、「解決方法の先に待っている変化」をコアバリューとして置き、「コアバリューの根拠となる機能や体験」をサブバリューとして記入していきます。

また、ここでは自社サービスの機能と競合サービスの違いを明記することも重要です。例えば、「競合サービスではこの点が不便だが、我々のサービスはその問題を解消する機能がある」と具体的に示せば、顧客に納得感を与えることができるはずです。

マーケターがクリエイターと成果を出すための「Think N1シート」の使い方

依頼段階では戦略を中心に共有し、不足情報を拾いあげる

依頼段階で重要なのは、「誰に何を伝えるのか」を中心としたユーザーストーリーを明確に共有することです。この基本情報がクリエイターと共有されれば、その他の詳細は質問・回答を通じて補完されるでしょう。

ユーザーストーリーの内容について質問が出た場合は、その情報をシートに反映させるか検討しましょう。Think N1 シートが独り歩きしてもクリエイターが一定のアウトプットができるようになっていると理想です。

また、依頼段階では、具体的な表現方法やアウトプットの詳細はあえて指定しないことが多いです。それは「誰に何を伝えるか」が明確なストーリーがあれば、クリエイター自身が最も効果的な方法を見つけられるからです。

フィードバックでは具体的な案よりも指針を提供する

クリエイターが作成したアウトプットをレビューする際、重要なのは「誰に何を伝えているのか」の戦略が遵守されているかを中心に確認することです。

その上で、「ユーザーに提案しているベネフィットに対する根拠は十分に提示されているのか」という視点を持ち、インタビューをベースに示唆をもとに、ユーザーが共感できるポイントを共有し、強調してもらうよう提案します。クリエイターに対し、ユーザーに響くクリエイティブ制作の指針を提供することが重要です。

定期的なクリエイティブの振り返りに

施策を次々と展開する中で、定期的な振り返りは重要です。クリエイティブを制作し仮説検証を行うことで、反応率の高い訴求や表現の特徴が、マーケターとクリエイター間で明らかになります。同じ顧客課題でも、デザイナーの視点で異なるアプローチを提案することもあります。

施策の結果を振り返り、目的達成度を評価します。マーケターとクリエイターが共に振り返り、Think N1シートを部分的に修正したり、新しい「誰に」「何を」を明確にする必要があるか検討します。このサイクルを確立することで、お互いに納得感を持って協力することが可能となります。

最後に

私が株式会社スマートバンクの好きなところは、なによりも顧客理解を重視する文化があるところです。例えば、年間100回以上のユーザーインタビューを行っており、専任リサーチャーはもちろん、開発チームも参加します。

しかし、そんな会社に所属していながらも、個人としてマーケティング施策を立案する際に、「誰に何を伝えるか」の明確な軸がなく、基本的な部分を後回しにすることもありました。色々な業務に追われて基本的な部分を後回しにしてしまっていたのかもしれません。

だからこそ、Think N1 シートの導入は助けとなりました。マーケターとしての方向を見失いにくくなり、忙しい中でも、戦略的な立ち位置を明確に保つことができます。

マーケターの皆さんへ

最後まで読んでくださったマーケターの皆さんは、普段どのように顧客理解を深め、届けるべき提供価値やメッセージを整理していますか?

もしよろしければ、記事やSNSでみなさんの取り組みについても教えてくださると嬉しいです。

一緒に働く仲間を募集中です!

そして、B/43はこれからも引き続きお金まわりの課題解決における「より良い選択肢」を提供するためのサービス開発・運営をしていきます。一緒に働く仲間を募集中なので、少しでも興味を持って頂けたら是非カジュアル面談等でお話させてください!