株式会社スマートバンクデザイン部は、2023年12月2〜3日に行われた「Spectrum Tokyo Festival 2023」に一般客として参加していました。

昨日はコミュニケーションデザイナーの@mmitoが「全5ブース網羅!Spectrum Tokyo Festival 2023スポンサーブースまとめ」の記事をお届けしました。今日はCXOの@takejuneとプロダクトデザイナーの@putchomが、特に印象的だったセッションの内容をお届けします。

1日目

1日目に個人的に印象的だったセッションをCXOのtakejuneがお送りします。

私事ですが、当日子どもの学芸会があり午前中のセッションは見ることができませんでしたので、取り上げるのは午後のセッションのみになります。

意志と、デザインと、ときどきお金

デザインする上で、遊びや余白を大切にしています。普段は合理的な判断をすることが多いですが、サービスの個性につながるような場面であれば一見合理的ではなさそうな解決方法や魂を込めたつくりこみも必要だと考えています。意志を持ってデザインすることには説明責任が伴いますし、より良いものづくりにはお金の話は避けて通れません。 これはお金や数字に大の苦手意識を持っていた1人のデザイナーが、デザインスタジオを設立したことでデザインにまつわる意志とお金の世界を捉え直していった話です。

まずは何と言っても、弊社でもデザインパートナーとしてサポートしてくれているKRAFTS&Co.合同会社の倉光さんのプレゼンテーション。

弊社関連のクリエイティブもスライドに入れていただいて嬉しい!と思いながら見ていました。

テーマは「デザインにまつわる意志とお金」ということで、倉光さん自身がキャリアの中でどのようにお金と仲良くなっていったかの軌跡を振り返りながら「経験が浅くてもふてぶてしく意思を貫くため」にどうしたらいいか?を具体的にお話されていました。

その中でも特に心に残ったスライドの1枚がこちら。「RiceworkとLifework」つまり稼ぎながら、やりたいことやっちゃおうぜ!という話で、仕事って楽しいものだよな〜と再認識できました。

「デザイナー」はビジネス職、コーポレート部門などと比べるとお金との距離が遠い職種かなと思いますし、実際に考えることが苦手だという方も多いかもしれません。しかしこのプレゼンテーションは、デザインという仕事が経営と地続きなもので、お金と仲良くなっていくことで現金だけではなく有形・無形の「資産」を増やしていけるものなのだと感じさせてくれるものでした。

登壇直後の倉光さんとパシャリ。今後もRiceworkを喜んで依頼させていただきます。

SPECTRUM TOKYO FESTIVAL2023

— Miwa Kuramitsu / KRAFTS&Co. (@transitkix) December 2, 2023

登壇資料公開しました。

「意志と、デザインと、ときどきお金」https://t.co/OHLGjDBAy4

会場でお聞きくださった方々、ありがとうございました!#spectrumfest2023 pic.twitter.com/AWEXEnim8z

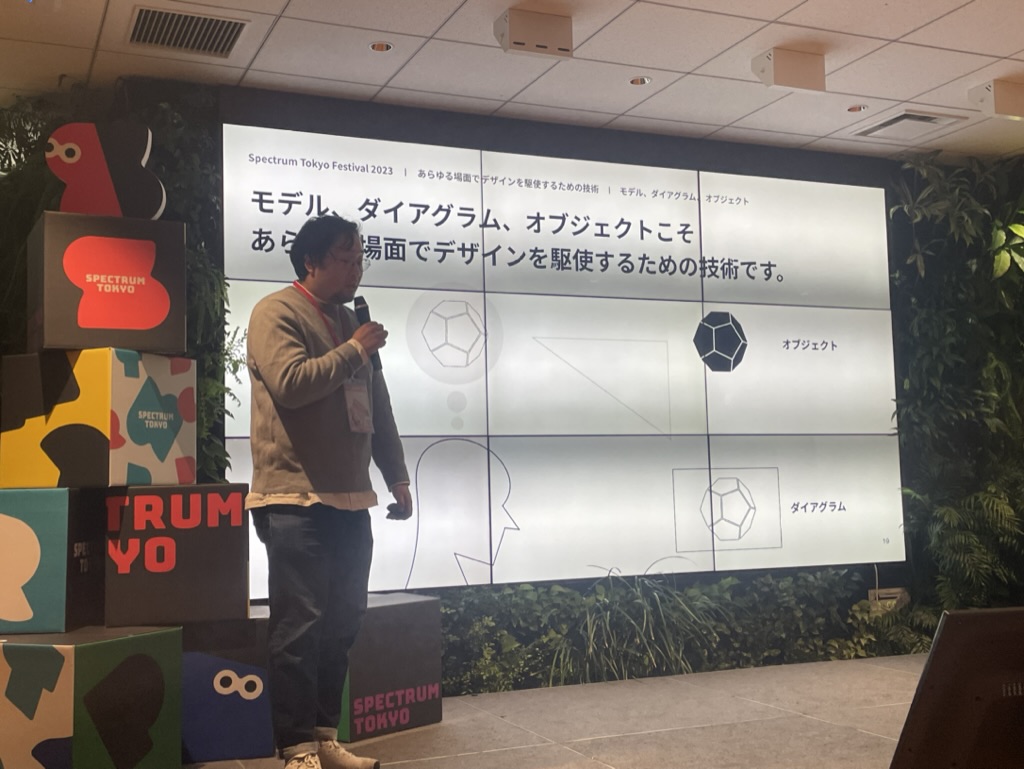

あらゆる場面でデザインを駆使するための技術

デザインの意味は無限に拡張し、その言葉は私たちの生活や仕事のあらゆる場面で使われるようになりました。このことは、デザイナーにとって良いニュースであると同時に、悪いニュースでもあります。良いニュースは、デザイナーとして活躍できる領域が広がっているということです。表層から戦略のより深い部分までデザインの力を届ける可能性を秘めています。悪いニュースは、私たちデザイナーは戦略のような抽象的で掴みどころなく、そして多様な観点が入り混じる領域をうまく泳ぐ術を体系的に身につける機会がないということです。 どうすれば、私たちデザイナーは、こういった領域を自らの専門分野である「デザイン」を使って泳ぐことができるでしょうか?このトークでは、デザインをソフトスキルとして再定義し、あらゆる場面でデザインを使うことを可能にする「モデル」と「ダイアグラム」について詳しく紹介していきます。

ゆめみ本村さんの発表では、「デザイナーがあらゆる場面でデザインを駆使するための技術」として「モデル」「ダイアグラム」「オブジェクト」の3つを用いる方法論を紹介されていました。

- 「モデル」は世界がどう構成され、機能するかの解釈

- 「ダイアグラム」は誰かを助ける、視覚的表現

- 「オブジェクト」は(ざっくり言うと)デザインの対象

具体的にどうするか?でいうと

- オブジェクトに対するモデル(解釈)を認識する

- オブジェクト(事象)に対して適切なダイアグラム(図)を選択して図解・整理しモデルをアップデート

- オブジェクトをプロトタイピングする

- オブジェクトに対するモデル(解釈)を認識する…

というループを回していくということなんだと理解しました。

最近ではデザイナーの役割が広がり、抽象的な課題解決を求められることが増えました。それを重荷に感じている人にとって、この考え方は手助けになるように思いました。

デザイナーには「可視化」という必殺技があるので、それを活用して仕事をしていくのは私も常日頃からおすすめしているので、大変共感しました。

#spectrumfest2023

— Akira Motomura / YUMEMI (@akira_motomura) December 2, 2023

先ほど登壇した「あらゆる場面でデザイン駆使するための技術」の資料公開しました!ぜひ普段の仕事や生活でご活用くださいませ!🙌

質問があれば、DMもお気軽にお知らせください〜!😍https://t.co/OBlOPly3vZ

顕在化されていない期待、デザインの灯台

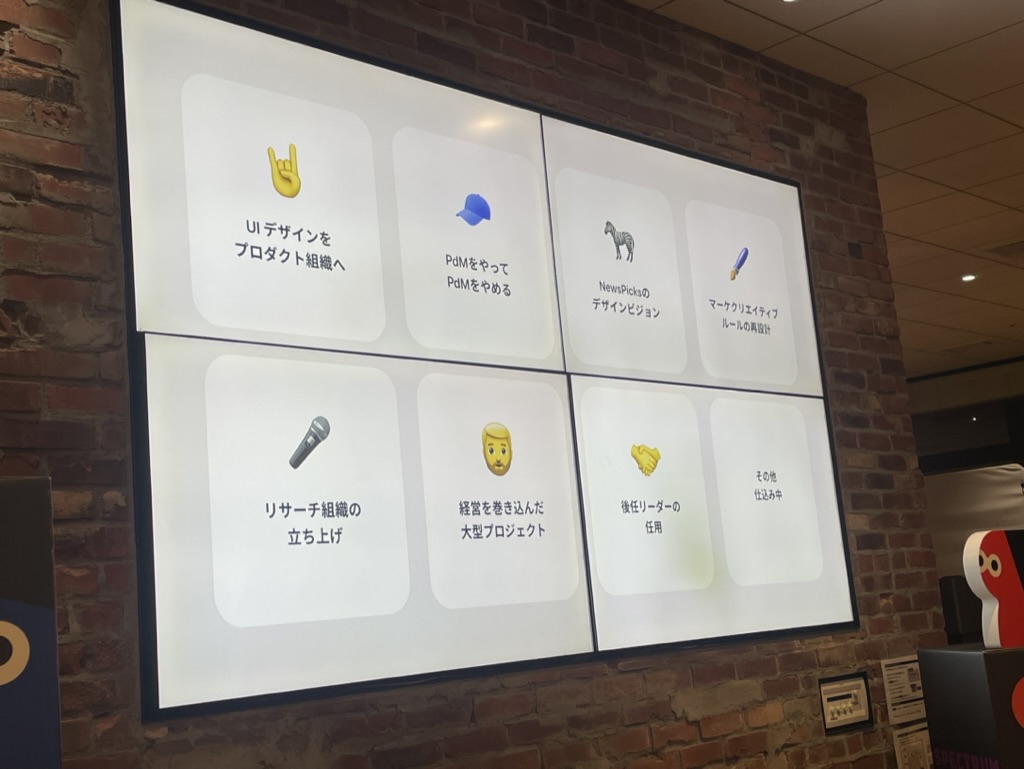

重要だが緊急ではないこと、つまりそれは顕在化されていない期待です。 NewsPicks は今年で10年になるサービス。これまでの礎の上に絶妙なバランスで成り立っていたプロダクト・サービスですが、ここからの10年を考えるとデザイン視点でも大きなリバランスが必要。そう考えていた私は、2021年入社後にプロダクトデザイン組織が担える範囲・潜在的な可能性を徐々に広げてきました。 プロダクトデザイン組織を見ながらプロダクトマネージャーを兼任し、サービスにより近いところを担いながら、どうリバランスするのかを考える。結果、プロダクトマネージャーの帽子を脱ぎ、デザインの領域から「灯台を作る」ことに向き合うことを決めました。 私が向き合う「デザインの灯台」とは何か、なぜそれをやるのかをお話しします。

ユーザベース鳥居さんの発表は15分と短い間でしたが、これまでに取り組まれてきた内容が詰まった密度の濃いものでした。

できたばかりの組織に入った鳥居さんが、チームの目線を揃えて同じゴールに向かえるようにするために、色々と取り組まれてきた中で、やってきたことをまとめると..

1つ目は「経営と現場をつなぐ」ということ。「事業の方向性を自分で言葉で話す」「正しく評価できるようにする」「巻き込める環境をつくる」ことで縦の関係をつくることだと理解しました。

2つ目は「現場と現場をつなぐ」ということ。「チームをつなぐ」「共通言語をつくる」「ユーザーを見えるようにする」ことで横の関係を作るということかと思います。

個人的には「デザインの灯台」というフレーズにフックを感じていて、どういう意味なのだろう?と気になっていました。

話を聞いてそれはつまり、緊急度が低いけれども重要な、「まだチームにないケイパビリティを獲得していくための取り組み」のことなんだなと思いました。

そのために必要なのが、縦も横もうまく目線を合わせて、信頼関係を構築し、一緒に動かしていくというシンプルなことで、それをもって新しいことにチャレンジしていきながら、チーム全体の「デザイン」のフィールドを広げていくことが大事なんだと理解しました。

株式会社スマートバンクのデザインチームはまだ人数が少ないので、チームのケイパビリティを拡張する新たな灯台になってくれるデザイナーを大募集中です。

間違えた、こっちだ!本日の資料です。

— Dai Torii (@daitorii) December 2, 2023

聴いていただいたみなさまありがとうございました。 #spectrumfest2023

顕在化されていない期待、デザインの灯台https://t.co/KSH3St9Ljr pic.twitter.com/fHeyCM54Iy

2日目

2日目特に印象に残ったセッションはプロダクトデザイナーのputchomがお届けします!

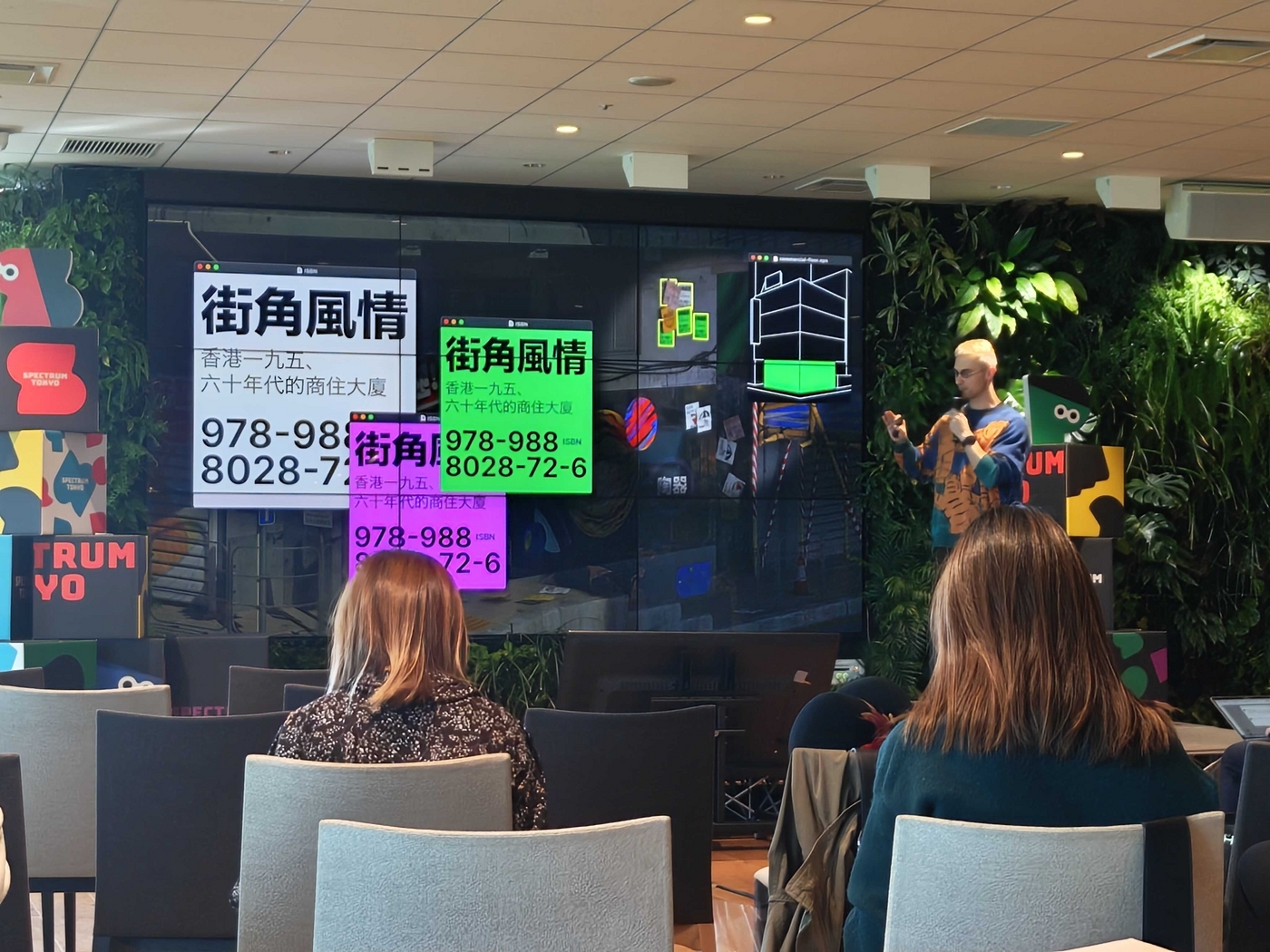

Enhancing Your Journaling Habit: Integrating Design and Art Skills

複雑な仕事の課題を解決する際、私たちは時折アプローチを変える必要があります。たとえば本や映画のトーンの変化を探したり、歴史に深入りしたり、新しい場所に行き新しい人々に会い、そして学んだことや経験をブログ、Vlog、Instagram、短いツイートなど共有、記録します。

私もジャーナリングを行っていますが、私のアプローチはやや異なります。私が共感する事実やストーリーを発見したとき、それを基に友達との対話するためのアートワークを作成します。作品のほとんどは3D CGIで制作され、奇抜なアイデアを伝えるのにも役立つ趣味です。そのシリーズから抜粋を紹介し、ストーリーや制作中のスナップショットを紹介、展示します。日常の観察からインスピレーションを得る方法や、得たエネルギーを活用する方法などについても議論します。

プログラミング言語のKotlinやRubyistにおなじみのIDEであるRubyMineを作っているJetBrainsのデザイナーAntonさんによるジャーナルを書く習慣のお話。

Antonさんは個人的に興味深い歴史的事実、書籍、優れた建築物、また静かな自然の環境に触発される自分の思い出や感情にアクセスする手段として、アートワークを制作し、ジャーナルとして記録するためにWebGLで作ったウェブサイト上に公開しているそう。

特に写真家Michael Wolfの『Architecture Of Density Hong Kong』にインスピレーションを受けて、香港の街を様々な文献から掘り下げて3Dモデルに落とし込んでいく様子は、デザイナーが表現する対象を徹底的にリサーチし、再現していく姿勢そのものを表していて、デザインという行為の楽しさを改めて認識することができました。

自分も思い出や感情にアクセスするためのジャーナルを書いてウェブサイトで公開してみようかなと思える素敵なセッションでした。

UX デザインとは何だったのか

数年前より、特に海外の記事から「UX デザインの終焉」といった記事が散見されるようになりました。私が UX デザインとデジタルプロダクト開発の事業を始めた 2013年、日本でも当時は UX デザインにかんするセミナーやイベントで溢れ、その記事の言葉を借りればまさに「UX デザインの黄金期」でした。UX デザインは多くのサービスや商品の体験価値を向上できると注目を集めました。そして現在、それが実現しているケースはどのくらいでしょうか。企業ごとに UX デザイナーの職能を覗いてみると、UI デザイン、リサーチ、プランニングと様々です。時代によって仕事の性質が変わるように、UX デザイナーの職能を再定義していく必要性も感じます。対比する「UX デザインの終焉」と言われていることを踏まえながら、あらためて UX デザインとは何なのかを皆さんと考えたいと思います。

株式会社インパスの山下さんによる「UXデザインとは何だったのか」というタイトルが直球すぎて気になっていたセッション。

これまでのUXデザインの変遷を辿りながら、近年海外の記事などでまことしやかに囁かれている「UXデザインの終焉」の正体が「UXが当たり前になったこと」である事実に触れつつ、これからのUXデザインへの態度がどうあるべきかを示されていました。

特に私のデザイナー人生で悩まされ続けてきたチームメンバーによる倫理観の差異の問題には、倫理観を「ユーザーにとってそうあってほしい願い」に置き換えることで捉えやすくなるといったとてもよい気づきを得ることができました。

UX デザインをメインにオープンなイベントで話すのは今回が最後かな、という気持ちで構成しました。14時からになります。ぜひお話ししましょう。#spectrumfest2023 https://t.co/aAWfbMy8YK pic.twitter.com/bSES68EJmz

— Kazuki Yamashita (@yamashitakazuki) December 3, 2023

3D空間を扱うUI表現とユーザビリティ

近年の技術進展により、3Dの表現能力が増してきたことで、メタバースが再び注目を浴びています。UIデザインの分野においては、一般的なWebサービスやアプリとは別の観点が求められます。従来のUIデザインから一歩進んで、ユーザーがより直感的に、そして没入感を持って体験できるデザインが必要とされています。

本セッションでは、そのような3Dの仮想空間に特化したUIの表現方法についてご紹介します。

3D特有のインタラクションとその特徴について、複雑な画面設計や操作手法、表現を中心に詳しく解説します。また、ユーザビリティの観点から、3D空間でのUIがどのように直感的かつ快適な操作体験を提供するかのポイントをご共有します。

株式会社ambrの小澤さんによる3D空間でのUIをどのような体験にするべきかというセッション。私は普段2DのアプリケーションのUIを中心に設計しているため、3DにおけるUIデザインの情報をインプットするためにお伺いしました。

特に「自然界に文字は存在しないため、シンボル・サイン・ジェスチャーを活用することでユーザーが現実とデジタルの境界を意識することがなくなる」というのは見落としがちな視点であり、こと2DのUI設計においても文字にとらわれない最適な表現がないか常に模索するべきだよなぁという気づきを得られました。

また、ユーザビリティを担保することはもちろんのこと、その外側にEmotionalな層を意識的に設計する必要があることに触れられていて、改めて使いやすさはベースにあった上でドナルド・ノーマンが言うところのエモーショナル・デザイン(人間の感情に訴える魅力的なプロダクトを生み出すためのデザイン)の重要性が身に沁みたセッションでした。

🔔このあと16:30からLocal Stageにて「3D空間を扱うUIの表現とユーザビリティ」というテーマで登壇させていただきます

— Akinen (@_akinen) December 3, 2023

XR / メタバースにご興味がある方、ぜひAMAでお話しさせてください!

ちらっと一部ネタバレです👇#spectrumfest2023 pic.twitter.com/1cLQjnOspZ

人類学的なデザイン

近年、人類学とデザインの領域がより近接しています。他者を知ることを通して、翻って自分を深く知る。そのような人類学的な態度を組織にデザインする実践について、提供開始から9ヶ月で発行枚数150万枚を突破した「メルカード」のデザインプロセスと、お客さまを知るために毎週実施している「Research Hour」の取り組みを事例に紹介します。

最後は今回最も楽しみにしていた、株式会社メルペイの松薗さんによる「人類学的なデザイン」というセッションです。私自身、大学時代に研究室でユーザーの生活に密着するエスノグラフィー調査をかじったりしていましたが、その調査コスト的な側面が実際のビジネスの現場ではそのまま活かしづらい問題があるよなと感じていました。

セッションの中で長期のフィールドワーク以外の「人類学的」な経験として、メルカードのインタビューの具体的な事例から異質馴化(異質な他者をわかろうとする)と馴質異化(他社の視点から自分を見つめ直す)を紹介されており、これまで必要以上に自分が「人類学的」というワードを重く捉えすぎていたことに気付かされました。

まとめでは「お客さまとの出会いを通じて私たちのことを見つめ直す馴質異化を通して自己変容の種を撒き続けることが人類学的なデザイナーの役割なのではないか」と述べられており、私も周囲のメンバーをさらに積極的に日々のインタビューに巻き込んで自己変容の種を撒き続けていきたいと感じました。

#spectrumfest2023 にてお話しした「人類学的なデザイン」について、Research Advent Calendar3日目の記事としてまとめました!

— mihozono (@mihozono) December 3, 2023

人類学的なデザインhttps://t.co/iXeOONoafc

2日間を通して学びの多いセッションが多く、とても有意義な時間を過ごすことができました。改めてSpectrum Tokyo Festival 2023の企画・運営に携わった皆様ありがとうございました!来年は株式会社スマートバンクメンバーも登壇できるようにがんばるぞ〜〜〜!!

最後に株式会社スマートバンクでは現在プロダクトデザイナーを大募集中です!!!! いますぐ興味がなくても「Spectrum Tokyo Festivalの感想戦をしたい」という方のカジュアル面談応募もお待ちしております!!!!

https://smartbank.co.jp/positions/fabbc7480a6645f5ab62ab524ad9c424smartbank.co.jp

それでは!