こんにちはkoshibaです。6/28にあった関西Ruby会議08に参加しました。

地元開催ということでプロポーザルも出していたのですが、採択ならず。でも前夜祭で発表の機会をいただけました。このレポートでは自分の登壇した前夜祭を中心にレポートをお送りします。

余談ですが、株式会社スマートバンクにはカンファレンスやイベント参加費補助制度があり、イベントへの登壇やCFP提出の実績(採択されなくても)があれば、会社の広報業務として参加費用や交通費等は原則会社で補助するという嬉しい制度があります。今回もそんな会社の支援のもと行ってきました。

前夜祭

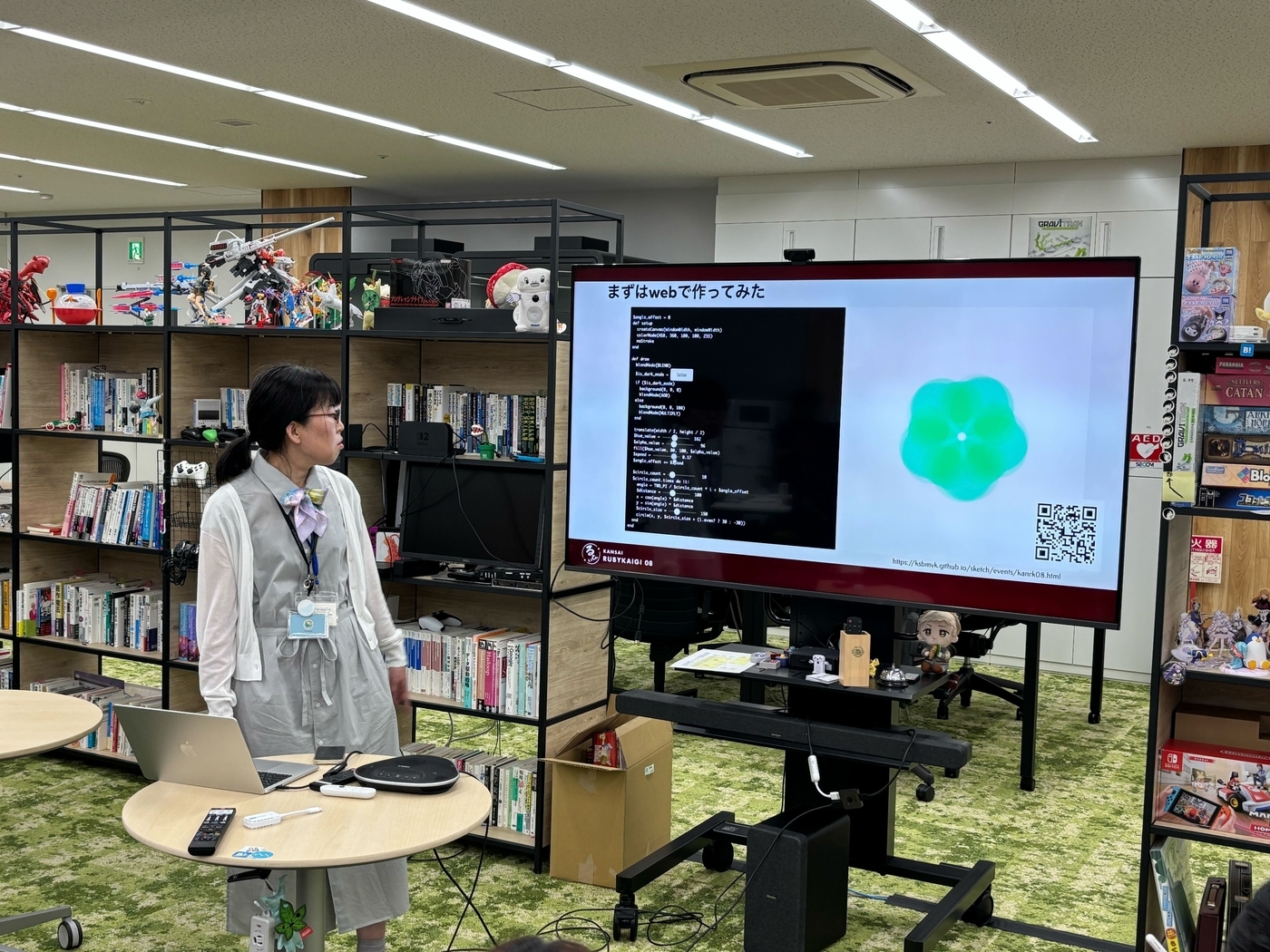

会場ははてなさんの素敵な京都オフィス。参加は満員御礼の30人。地声で伝えられるくらいの近距離で、時に合いの手入りながらの楽しい空間でした。トップバッターでちょっと緊張しつつも、ゆるりと始めてくださいの合図とともに開始しました。

『Rubyでやりたい駆動開発』タイトルの通り「Rubyでやりたいな〜」って気持ちだけでruby.wasmさわったり、PicoRubyさわったりあれこれ取り組んだりした話でした。結果だけ見たらなんだかうまくいってるように見えるかもしれないけど、裏でかなり試行錯誤していまして。うっかりとか勘違いとか、そういうカッコ悪いところも含めて見てもらおうと紹介しました。最初に始めたときには最終的にPicoRubyにコントリビュートすることになるなんてかけらも考えてなかったのですが(この発表がなかったらもうちょっとゆっくりしてたかもしれない)発表に引っ張り上げてもらった感じがします。

joker1007さんによる『rubygem開発で鍛える設計力』

一言で言うと「たくさんの人に聞いてもらいたい発表」でした。Ruby gemの開発を通じて設計能力を鍛える方法が解説され、システム設計は「入力と出力を理解し、間の地図を描くこと」であり、パターン認識と抽象化の重要性が語られ、その訓練にgem開発がとても適していることが実例とともに紹介されました。私も最近mruby用のgem、mrbgemsを作るようになって抽象化について改めていろいろ考えたので、gemづくりは設計力を鍛える機会になるなと思いました。

前提となるWebAssembly (Wasm) の特徴、WASIでのファイルシステム操作、ruby.wasmでのRuby実行環境構築方法から説明があるので、ruby.wasmで何かやってみたい人の入門資料としてもおすすめです。 あまりにゲームが面白くて(操作自体簡単そうに見えて絶妙にクリアできないという)、実装部分の解説が耳に入ってこないというハプニングもおきつつ、今回使っているWebSocket通信、Canvas・Web Audio API連携の説明も。まだまだ課題もあるけれど、Rubyで作れるものが増えるのは楽しいよね!と締めくくられてました。

Webエンジニア経験と同じくらいDJ経験のあるクドウマサヤさんの『DJ on Ruby Ver.0.1』

RubyとRustの組み合わせた「Vibes」というDJソフトウェアを開発。会場の20%がDJ経験者、むしろこの発表を聞きにきたという方もいらっしゃるくらいの注目の発表でした。 Claude Codeを活用したところ想定より大幅に進捗がでた部分や、作ったからこそわかる気づき 実際に会場では実際にデモをしながらの楽しい発表でした。やっぱり 好きな事 x Rubyは最強ですね!

本編

場所は先斗町歌舞練場。建物は知ってましたが中に入ったのは初めてでした。というかここでこんな技術イベントができるなんて思ってませんでした。

本編はいくつかピックアップして紹介します。

村瀬洋介さんによる『「富岳」と研究者をRubyでつなぐ:シミュレーション管理ツールOACIS』

スーパーコンピューターと聞くとわくわくしてしまいます。富岳がどのようなものかと、富岳を使った研究の際に活躍するシミュレーション実行管理システムOACISの紹介。このOACISにRailsが使われていました。驚いたのが、各個人が手元の環境で直接アプリケーションを立ち上げているということ。なんとなくWebアプリケーションはサーバーに置いて使うのが当たり前のような気がしていたけれど、それだけではないこういったRailsの使い方もいいなと思いました。

桐生あんずさんによる『「1ヶ月でWebサービスを作る会」で出会った rails new, そして今に至る rails new』

手持ちのサービスがほしい!とポッドキャストRSS生成を開発・公開する過程を紹介と共に、自分で自分の使う道具を作ることの意義についてのお話でした。自作サービスの時にどのようなものを使うかはとても気になっていたので選定理由と共に紹介してもらえたのがありがたかったです。勢いとワクワクに溢れていてきっとこの発表の熱に感化され、新しい何かがあちこちで生まれてるのではと思いました。本筋とは関係ないのですが会場の広さに対してスライドのフォントサイズのバランスがよくてとても見やすかったです。

Akira Yagiさんの『ふだんのWEB技術スタックだけでアート作品を作ってみる』

HTML要素やCSSといった一般的なWeb技術を用いて、普段の思考回路で設計・構築したアート作品を作れるとよいのでは?という発想から始まった取り組み。Vue.js、Rails & Hotwire、WASMのそれぞれで実装した事例がデモと共に紹介されました。時計の針がじんわりと動きながら時刻の模様を作っていく様は、まさに癒しの時間でした。Yagiさんとは同僚時代にクリエイティブコーディングの話をしたことがあり、発表冒頭で紹介してもらえたのはとても嬉しかったです。

yummさんの『分散オブジェクトで遊ぼう!〜dRubyで作るマルチプレイヤー迷路ゲーム〜 関西Ruby会議08』

RubyKaigi 2025のdRubyの発表をきっかけに、dRubyとWebSocketを使い、マルチプレイヤー3D迷路ゲームを開発した事例を実際のデモと共に紹介されました。

驚いたのが前夜祭からの追い上げ。前夜祭の発表に触発されて、一晩でVPSで公開、効果音の修正、モバイルブラウザに対応と盛りだくさんの追加。イベントには一人では届かないところに届く後押しのような力があるなと思います。Kaigi Effectの熱を感じました。

Regional.rb and the Kyoto City

今回の主催の皆さんでもある関西のRubyコミュニティのみなさんによる座談会セッション。いくつかのコミュニティは名前は知ってたものの、どんな活動しているかとか、誰がいらっしゃるかとかは知らなかったのでこういった機会があってよかったです。

お互いのコミュニティへ質問とか、会場からの質問に答える時間もあって、どこかのコミュニティに行ってみたい人にとっても、今何かの主催をやっている人にとってもためになる時間でした。尚、自分のとこにしかないコミュニティの特色についての質問に対し「モデルロケットを飛ばす」(wakayama.rb)だったのはインパクトがありましたね。やってみたい。

告知

日本Rubyの会や、直近あるイベント(PHPカンファレンス関西 2025、PicoRuby Overflow会議(私も登壇します)、RubyKaigi 2025 follow up)の番宣コーナーがあったので次の楽しみもできてよかったです。

あまりに楽しくて、緞帳が降りてから予定外のアンコール発生と最後の最後まで楽しいイベントでした!

翌日

叡山電車を1両まるごと貸し切ってLT大会をするという変わり種のアフターイベントに参加できました。

コミュニティに対する思いや作ってみたものの話、登壇者やオーガナイザーだからこそ話せることとなど話題は多岐に渡っていました。PCやタブレットに映す、スケッチブックに書く、何も見せずトークする、デモの様子を見てもらいたかったら自分が動いて車両を一周するという手で乗り切る。そんな思い思いのLT方法も見所でした。

電車なのでもちろん机もスタンドもなく、一人でマイク持った状態でページ捲りはできないので自然と発表前後の人同士や同僚、友人と協力する姿が見受けられました。

私もmakicamelさんの「PicoRuby on Rails」のお手伝いをPicoPicoRubyのコミュニティ仲間とさせてもらって楽しかったです(PicoRubyで制御された叡山電車モデルの模型を車内で走らせるために、レールを組み立てる係でした)。

LTの無限の可能性を感じるイベントでした!

「Rubyと作ろう」が発表のテーマであった今回の関西Ruby会議。その人だけのRubyと作ってきた物語をたくさん聞かせてもらえて、私ももっとRubyといろんなものを作っていこうと思いました!